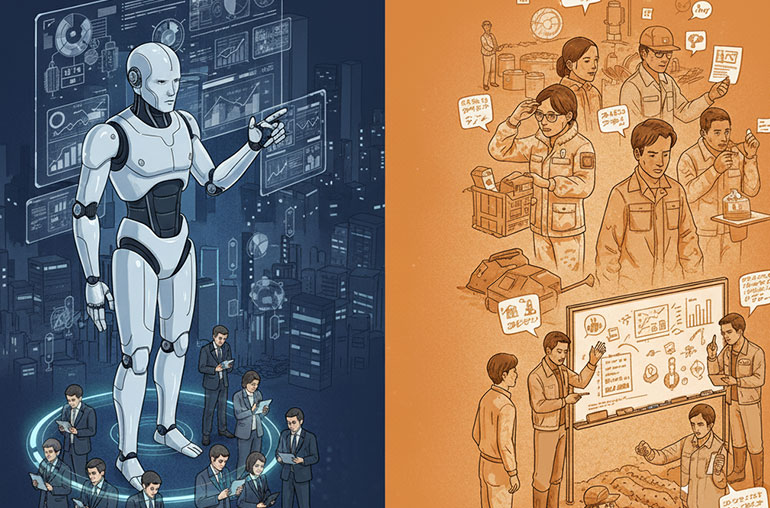

AI技術の急速な進化は、ビジネスの構造、特に「プレイヤー」と「マネージャー(管理職)」の役割に大きな変化をもたらしているように思います。

かつては、プレイヤーとして現場で実績を積み、その後マネージャーへと昇進して組織の力を引き出すことが、キャリアの王道とされていました。しかし今、その価値観は根底から変わりつつあるのではないでしょうか。

AIが得意なこと、苦手なこと

従来のマネージャーの役割は、組織の運営や部下の管理、目標設定など多岐にわたりました。しかし、これらの多くはAIによって高い精度で代替可能になりつつあると感じます。

過去の事例や理論に基づいたマネジメント論は、AIが瞬時に処理し、最適な解答を導き出せる分野です。これにより、知識や口頭での指示に長けただけの、いわば「知識偏重のマネジメント」は、その価値が相対的に低下してしまうかもしれません。

一方で、私が現場で感じているのは、逆の現象です。 AIが管理業務を効率化すればするほど、実際に現場で手を動かし、泥臭い課題を解決する「プレイヤー」の存在が、相対的に不足し、貴重になっているのではないか、という「逆転現象」です。

AIの高度な分析や管理能力の前に、実務経験の浅いマネージャーが太刀打ちできなくなる。そんな未来も想像にかたくありません。

AIには生み出せない「実体験」という価値

AIは、既存の情報を収集・分析し、平均点やセオリーに基づいた解答を出すことは非常に得意です。しかし、「実体験」から生まれる唯一無二の情報や、現場の「肌感覚」からくる知恵は、AIには生成できません。

叩き上げの「実体験」が生む価値

本当に価値があるのは、机上の空論ではなく、実際に体験したことに基づく生々しい洞察や解決策だと、私は考えます。

例えば、ECの現場で言えば、極寒の冷凍倉庫でのピッキング作業。 ネットで調べれば「防寒対策をしましょう」と出てくるでしょう。しかし、現場で実際に作業した人間にしかわからないディテールがあります。

- 「マスクをつけ作業したら、メガネが曇って何も見えない」

- 「強力な曇り止めを使っても、吐く息で一瞬で曇る」

- 「なんなら、まつ毛が凍って視界が悪い」

こうしたネット上の情報にはないリアルな課題。そして、そこから生まれる解決策。

「だったら、採用の時点でメガネをかけていない人を優先しよう」

これは、有名企業や大企業向けの立派なセオリーではありません。しかし、その特定の中小企業の現場における、実体験に基づいた「一次情報」であり、AIが収集する情報源には存在しない、極めて価値の高いノウハウだと私は思います。

「問いの質」こそが、実務経験の証

AIを活用する時代において、成果を大きく左右するのは、AIに「何を問うか」という「問いの質」です。

実際にやったことがある人がする質問と、知識として知っているだけの人がする質問では、その深みと具体性が全く異なります。どれだけ現場で経験し、課題を体得しているかが、AIを真に活用する上での重要なポイントになると実感しています。

これは、私自身のECコンサルティングの現場でも同じです。クライアントの課題の本質を突く質問ができるかどうかは、結局のところ、私自身がどれだけ多くの現場で手を動かしてきたかにかかっていると感じます。

これからの時代、「手を動かし続ける」こと

この大きな転換期において、個人としても組織としても取るべき戦略は、「とにかく手を止めてはいけない」ということだと私は考えています。

インターネットが浸透した時のように、AIはスマホのように、私たちが思うよりずっと早いスピードで社会に浸透する可能性が高いでしょう。この流れに乗るには、知識の収集(インプット)だけでなく、行動(アウトプット)が不可欠です。

プレイヤーとしての価値の再認識

現場で動けるプレイヤー、アイデアを実行に移せる人材の希少価値は、今後ますます高まっていくはずです。

経験知の言語化と発信

そしてもう一つ重要なのは、AI時代には、セオリーではなく、その実体験に基づいたノウハウこそが価値を持つということです。

この「経験知」を自分の言葉で言語化し、発信すること。それこそが、AIには真似できない情報源となり、これからの個人、そして企業の最大の強みになると、私は信じています。

そして、これからのマネージャーに求められるのは、理論を語ることではなく、現場のプレイヤーたちが持つ『経験知』を誰よりも深く引き出し、言語化する力に他なりません。

今こそ、現場での経験と行動を最優先し、AIにはできない「実体験に基づく知恵」を武器にする、新たな「プレイヤーの時代」が到来しているのではないでしょうか。